リーダーシップ研修を導入したいけれど、「一体どれくらい費用がかかるのか分からない」「価格差の理由が不明で判断できない」と悩んでいませんか?

本記事では、リーダーシップ研修の一般的な費用相場から、費用を左右する要素、費用対効果を高めるポイントまでを徹底解説します。「高い研修が本当に良いのか?」「安くても意味があるのか?」といった疑問にも実務的に答えます。費用の全体像を把握し、後悔しない選定の判断軸を手に入れましょう。

リーダーシップ研修の費用相場とは?【3つの価格帯で把握】

一般的な集合研修の価格帯(1人あたり/1回あたり)

最も一般的なリーダーシップ研修は、複数企業の参加者が一堂に会する「公開型集合研修」です。費用は1回あたり1万5,000円〜5万円前後/人が相場です。1日完結型や半日コースも多く、参加しやすい反面、カスタマイズ性は低く、自社の課題にどれだけ合うかは内容次第です。初めてリーダー育成を検討する企業にとっては、コストを抑えつつ基本的なスキルを学ばせる選択肢として有効です。

企業向けカスタマイズ研修の料金目安

自社の組織課題に即したリーダー育成を重視する企業では、カスタマイズ型の研修が選ばれる傾向にあります。この場合、1回の研修で20万円〜80万円前後(1日)が平均的な費用帯です。費用は「設計料+講師料+運営コスト+オプション費(教材や会場費など)」で構成され、参加人数にはあまり左右されないケースが多いです。研修を単発で終わらせず、組織開発の一環として位置づけるなら、むしろコストパフォーマンスは高くなります。

ハイレベルなエグゼクティブ研修の価格レンジ

経営幹部・上級管理職向けのリーダーシップ研修では、研修そのものが「経営意思決定支援」「組織変革支援」といった役割も担います。そのため、数日間で100万円〜200万円超のプログラムも珍しくありません。たとえばグロービスなどのビジネススクール系研修や、外資系ファームが提供するプログラムでは、講師の専門性・戦略性・事後支援体制などが強化されており、単なる“学び”を超えた投資型サービスとして位置づけられています。

リーダーシップ研修の費用相場が把握できたとしても、「なぜ同じ時間・内容に見えて費用が大きく異なるのか」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。次は、研修費用を左右する主な要素について詳しく見ていきます。

費用を左右する主な要素【見積もり時に確認すべきこと】

講師のランクや専門性

研修費用において最も影響が大きいのが「講師の質」です。一般的なインストラクターと、経営経験や人材育成実績が豊富なプロフェッショナルでは、1日あたりの講師料が2〜3倍以上差が出ることもあります。講師のプロフィール・過去の登壇実績・専門分野をしっかり確認することが、研修成果の質にも直結します。また、同じ研修テーマでも講師によってアプローチが異なるため、デモ動画や事前打ち合わせを通じて、社風との相性を見極めることが重要です。

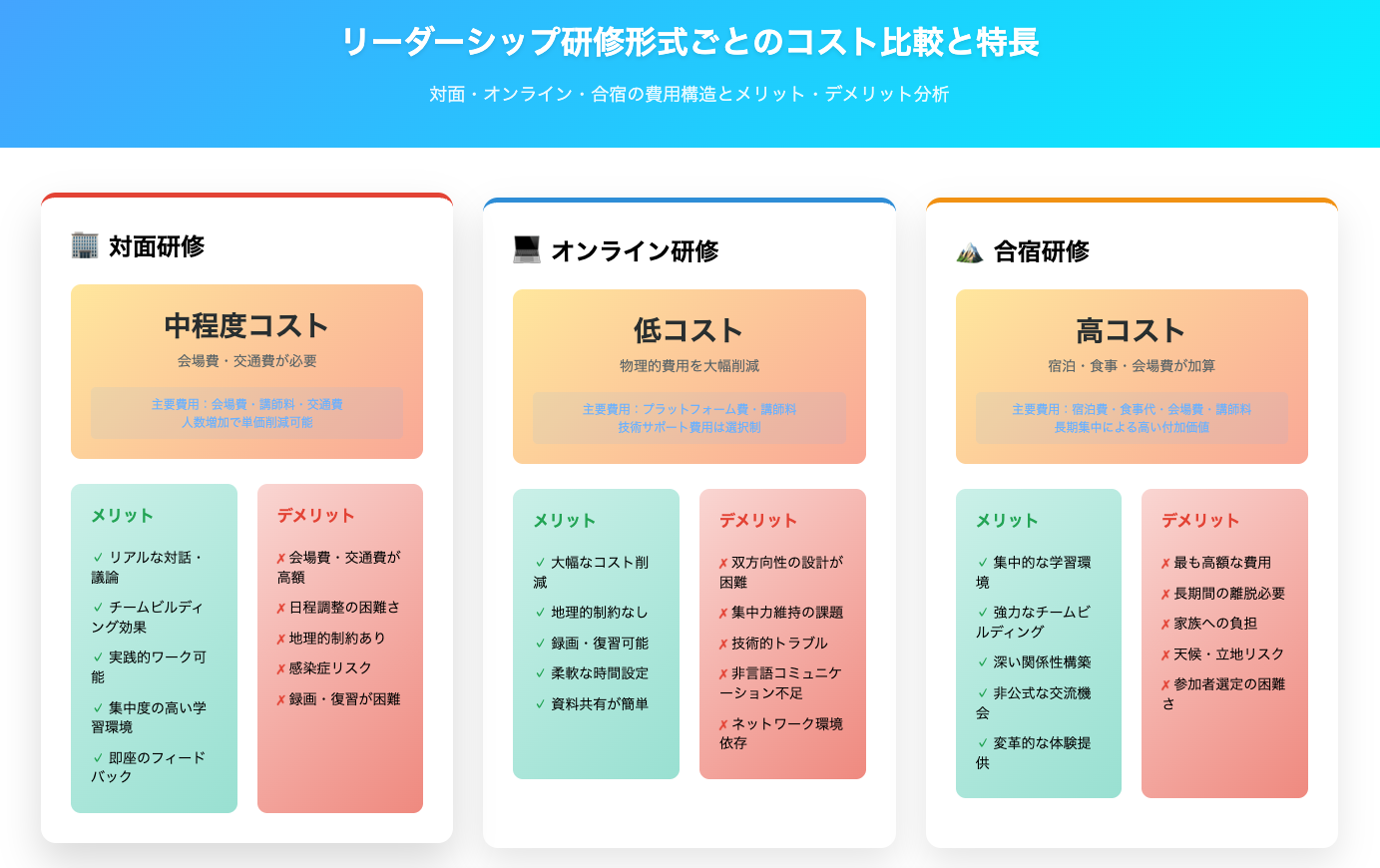

研修形式(対面/オンライン/合宿など)

リーダーシップ研修には多様な形式がありますが、それぞれ費用構造が異なります。たとえば対面型の場合は会場費や交通費がかかり、オンライン型はコストを抑えやすい一方で、双方向性の設計が鍵になります。また、合宿型研修では宿泊費や食事代などが加算され、1人あたりの費用が高くなる傾向があります。研修の目的と費用のバランスを考慮し、形式を選定することが必要です。

実施回数・時間・人数の規模感

研修のボリュームも、見積もり金額に大きな影響を与える要素です。1回完結型か、複数回のシリーズ研修かで講師料や運営費が変わります。また、参加人数が多い場合、1人あたりの単価は下がるものの、対応する運営体制や教材手配が増えるため、総額は高くなる傾向にあります。人数・回数・時間数に応じて、料金体系がどう変動するのか事前に確認しておくことが肝心です。

教材・会場・運営コストなどの付帯費用

研修費用は、講師料やプログラムだけではありません。オリジナル教材の作成費、印刷・配布費、外部会場を使う場合のレンタル料など、「目に見えにくい付帯費用」が積み上がって最終的な見積もりが高額になるケースもあります。また、グループワークやオンラインツールを用いた進行のために、別途ツール利用料が発生することもあります。見積書を受け取った際は、こうした内訳に注目し、納得感のある設計になっているかを見極めましょう。

フォローアップ・定着支援の有無

研修後の行動定着を目的としたフォローアップ研修・アンケート・人事面談支援などが含まれると、当然ながら総費用は上がります。ただし、それによって「学んで終わり」ではなく、「現場で活かせる育成設計」が可能になるため、費用対効果を重視する企業には欠かせない要素です。成果測定の仕組みや評価制度との連動があるかどうかも含め、長期視点での費用感を考慮することが重要です。

研修費用に影響を与える要素を理解したら、次は「研修のタイプ」そのものに注目してみましょう。オンラインや対面、合宿型など、形式の違いによって費用構造も成果の出やすさも大きく変わります。ここでは、代表的な研修タイプごとの特徴と費用感、そしてコストパフォーマンスの違いを比較していきます。

タイプ別で見る研修費用の特徴とコスパ比較

オンライン研修の特徴とコスト感

オンライン研修は、会場費や交通費が不要な分、1人あたりの費用を大幅に抑えられるのが最大のメリットです。一般的に1回あたり1万円〜3万円前後/人が相場で、マイクロラーニング型(10〜30分単位)などでさらに効率化も可能です。特に複数拠点に社員がいる企業や、日程調整が難しい中小企業にとっては導入しやすい形式です。ただし、臨場感や実践性は対面型に劣る傾向があるため、ワーク設計や講師のファシリテーション力がコスパを左右します。

対面・集合型研修のメリットと費用感

対面での集合型研修は、「リアルな対話・実践」を重視したい企業に根強い人気があります。費用相場は1日あたり20万〜50万円/グループで、人数を増やすことで1人単価を下げやすい点が特徴です。グループワークやロールプレイなど、体験的な学習を通じて理解と行動変容を促進しやすく、チームビルディング効果も得られます。ただし、会場・運営面のコストが加わるため、目的が曖昧なまま実施すると費用対効果が低下するリスクもあります。

合宿型や体験型プログラムの費用の考え方

合宿型や体験型の研修は、非日常の環境で集中してリーダーシップを学ばせたいときに有効です。たとえば2泊3日のプログラムで1人あたり10万円〜20万円前後が目安で、費用は高めですが、短期での行動変容や意識変革を狙う企業には根強い支持があります。特に新任管理職や次期リーダーの意識改革に適しており、社内では得られない「本気モード」の場づくりが可能です。ただし、効果を定着させるためには、事後フォローが不可欠です。

パッケージ型とカスタム型の違い

費用に大きく関わるのが「研修プログラムの設計方法」です。パッケージ型はテンプレートに近い内容で、5万円〜30万円前後で導入可能です。一方、カスタム型は自社課題に応じてゼロベースで設計され、1回あたり30万円〜100万円を超えるケースもあります。コスパで見ると、パッケージ型は初期コストを抑えやすい反面、課題にフィットしないと成果が出にくい可能性があります。カスタム型は投資額が高くとも、現場への落とし込みや持続性という面で大きな価値を発揮します。

ここまでで研修の形式ごとの費用感と特徴を整理してきましたが、最終的に重要なのは「価格に見合う成果が得られるかどうか」です。次は、費用対効果をどのように見極め、成果を最大化するためにどんな工夫ができるのかを具体的に解説していきます。

費用対効果の見極め方と成果を高めるコツ

成果測定の指標(KPI)を設ける

研修の効果を正しく評価するには、あらかじめ明確な成果指標(KPI)を設定しておくことが重要です。たとえば「受講者の行動変容の有無」「部下からの信頼度の変化」「マネジメント課題への対応度」といった定性的指標に加えて、「離職率の改善」「チームの業績改善」といった定量的KPIも設けることで、費用に対する成果を客観的に可視化できます。KPIの設計は人事部門だけでなく、現場責任者と連携して実施しましょう。

研修後のフィードバックと活用の仕組み

研修を一過性で終わらせないためには、研修後のフィードバック機会の設計が不可欠です。アンケートによる受講者満足度の把握だけでなく、上司や人事との面談によって、現場での活用度や課題を確認する仕組みが有効です。また、社内ポータルやSlackなどで研修内容をナレッジ化することで、組織全体への波及効果を高めることもできます。アウトプット前提のインプット設計が、費用対効果を高めるポイントです。

評価制度・人事戦略との連動が鍵

研修で得たスキルやマインドセットが、人事評価やキャリアにどう反映されるかが明確でないと、学びは現場に定着しません。たとえば、「研修で学んだリーダーシップ行動が、評価制度の項目と連動している」「研修修了が昇格条件の1つになっている」といった人事制度との整合性があるかどうかが重要です。特に中堅〜管理職向けの研修では、研修が昇進ステップとして機能するように設計することが、投資の回収につながります。

研修の成果を最大化する視点を理解したうえで、もうひとつ気になるのが「できるだけ費用を抑えながら効果を出すにはどうすればいいか」という点です。次は、コストを抑えつつ実効性を確保するための具体的な工夫を4つの視点から解説します。

費用を抑えつつ効果を高めるための4つの工夫

対象者を絞る/優先順位をつける

研修の効果を最大限に引き出すには、「誰に対して、いつ実施するか」を明確にすることが重要です。全社員に一律で実施するよりも、まずは次期リーダー候補やマネジメント層など、影響力が大きく波及効果の高い層から導入することで費用対効果が高まります。また、「急成長中の部署だけ先行導入する」「退職率が高い部門に重点投入する」など、施策の優先度を設けることで無駄なコストを抑えることができます。

外部講師と社内リソースの併用

すべてを外部委託に頼るのではなく、社内の優秀なマネージャーやHR担当者を巻き込むことでコストを削減できます。たとえば基礎知識や理論部分は外部講師が担当し、実践的なケースワークやフォローアップは社内ファシリテーターが行うといった分担が有効です。これにより、外注コストを抑えつつ、社内の育成文化を醸成する副次効果も期待できます。

段階的な導入・トライアル活用

最初から全社展開するのではなく、小規模な部門や少人数でのトライアル導入から始めることで、失敗リスクを最小化できます。初回導入で得たフィードバックをもとに改善し、本格導入へつなげる流れにすることで、必要なコストだけをかけられるようになります。研修会社によっては無料または低価格での体験セッションを提供しているところもあり、これを活用すれば中長期的に研修設計の精度も上がります。

助成金・補助金の活用を検討する

人材育成を目的とした研修には、厚生労働省や各自治体からの助成金制度が活用できる場合があります。たとえば「人材開発支援助成金」「キャリアアップ助成金」などは、リーダーシップ研修にも適用されるケースがあります。事前の計画書提出や申請書類の準備は必要ですが、導入コストの50%以上が戻るケースもあり、活用しない手はありません。導入を検討する際には、研修会社に助成金活用の可否や支援体制も確認するとよいでしょう。

まとめ|費用に惑わされず、本質的な「成果」を見極めよう

リーダーシップ研修は、単に高いか安いかではなく、「その費用で何が得られるのか」「どれだけ現場に定着し、組織に変化をもたらすか」が最も重要な視点です。研修の費用は形式・講師・カスタマイズ度・フォロー体制などさまざまな要素によって変動しますが、目的に合った選定と社内の導入設計次第で、同じ投資でも成果に大きな差が生まれます。

特に中小企業では、限られた予算の中で最大の効果を出す工夫が求められます。

そのためには、費用相場を正しく理解し、コストと成果を天秤にかけるだけでなく、「育成戦略の一部」として研修を位置づけることが成功への近道です。

高い・安いだけで判断していませんか?成果の出る研修は“設計”で決まります。

ラディッシュでは、対象者設計・評価制度との連動・行動定着まで一貫支援することで、コスト以上のリターンを実現。

「単発で終わらせない」「現場に定着する」ための仕組みも備えています。

費用対効果を重視する方、まずは一度ご相談ください。

▶ 無料相談はこちら

▶ カスタム設計の概要をチェック